Grenzüberschreitende Archäologie auf der Burgruine Rötteln - Lörrach-Haagen (Lö)

Eine Kooperation zwischen dem Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg (LAD) und den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg (SSG).

Im Rahmen des von der EU geförderten Projekts "Burgen am Oberrhein".

Bertram Jenisch, Andreas Haasis-Berner, Heiko Wagner

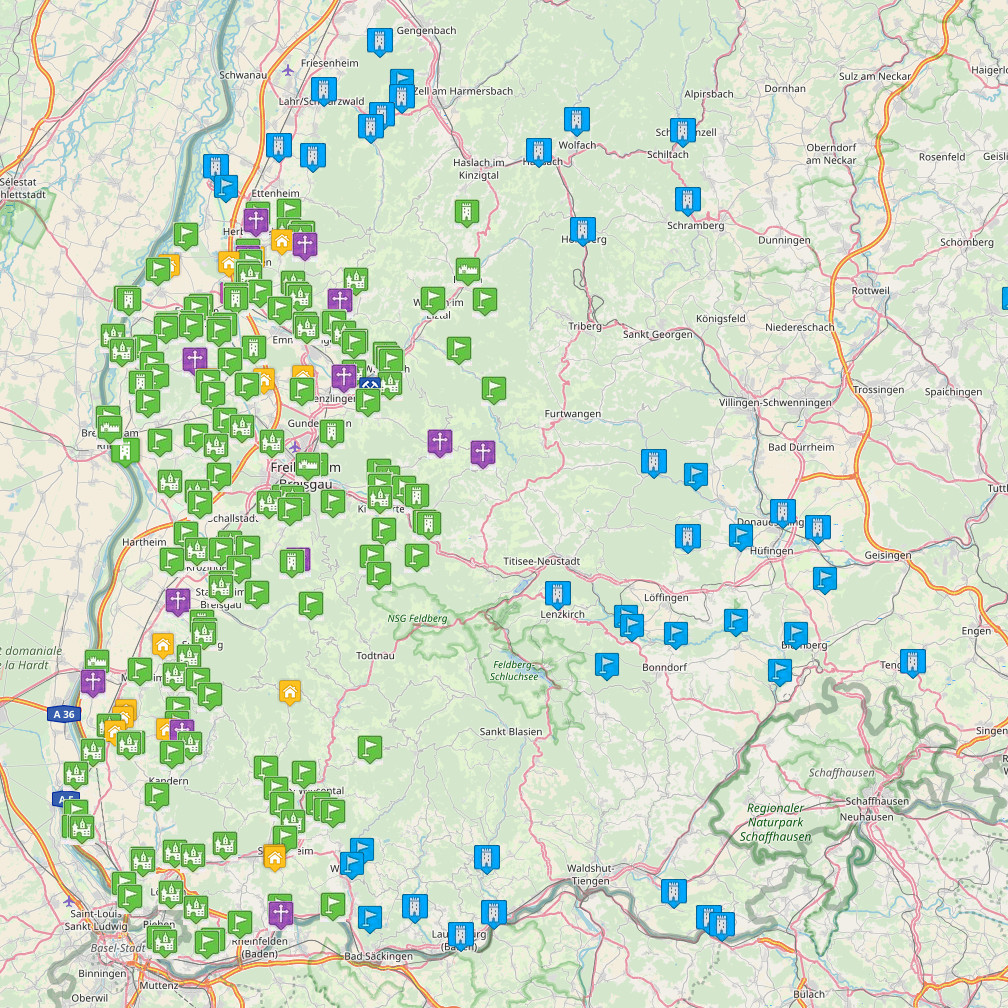

Das von der EU (Interreg VI) kofinanzierte Projekt „Burgen am Oberrhein“ hat zum Ziel, Burgen insgesamt besser sichtbar und bekannter zu machen. Dabei sollen sich Bürger und Organisationen, die sich mit den Burgen beschäftigen, kennenlernen und zusammenarbeiten. Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von fast 5 Millionen Euro wird von der Europäischen Union durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 2,9 Millionen Euro im Rahmen des Programms Interreg Oberrhein getragen.

Das von der EU (Interreg VI) kofinanzierte Projekt „Burgen am Oberrhein“ hat zum Ziel, Burgen insgesamt besser sichtbar und bekannter zu machen. Dabei sollen sich Bürger und Organisationen, die sich mit den Burgen beschäftigen, kennenlernen und zusammenarbeiten. Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von fast 5 Millionen Euro wird von der Europäischen Union durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 2,9 Millionen Euro im Rahmen des Programms Interreg Oberrhein getragen.

Teil des Projekts ist eine vom 22. Mai bis 21. Juli 2023 durchgeführte Grabung auf der Oberburg der Burgruine Rötteln bei Lörrach-Haagen, die als Kooperation zwischen dem Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg (LAD) und den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg (SSG) durchgeführt wurde. Ziel war es, neue Erkenntnisse zu den Anfängen der Burg Rötteln zu gewinnen und diese für eine Wanderausstellung im Dreiländereck aufzubereiten, die später als neue Dauerausstellung Eingang ins Burgmuseum Rötteln finden soll.

Unter örtlicher Leitung von Heiko Wagner wurden die Grabungsteams von ehrenamtlich tätigen Teilnehmern aus der Schweiz, Frankreich und Deutschland, darunter zahlreiche Mitglieder des Förderkreis Archäologie in Baden, viele davon auch ehrenamtlich Beauftragte der Denkmalpflege, durchgeführt. In Gruppen von maximal acht Personen pro Grabungswoche haben insgesamt 63 Personen an der Grabung teilgenommen und konnten Grundlagen der archäologischen Grabung kennenlernen: aus Deutschland kamen 40 Personen, aus der Schweiz 13 und aus Frankreich zehn. Die Burg Rötteln im Dreiländereck wird so ein weiteres Symbol der guten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Die Burg Rötteln eignet sich in vorbildlicher Weise für ein derartiges, trinationales Projekt, ist doch ihre Geschichte seit 900 Jahren eng mit Basel und der Nordschweiz, aber auch mit Burgund und Frankreich verbunden. Die Herren von Rötteln amtierten als Vögte für die rechtsrheinischen Besitzungen des Basler Klosters St. Alban. Sie stellten im 13. und frühen 14. Jahrhundert sogar drei Bischöfe von Basel. Die jeweiligen Herren der Burg hatten oft großen Einfluss in der Stadt und dort auch Wohnsitze. Im 15. Jahrhundert waren einige Markgrafen von Hachberg-Sausenberg (die Rötteln geerbt hatten) durch Lehen mit Burgund und Frankreich verbunden. Rudolf IV. amtierte als Diplomat, Rat und Kammerherr unter den Herzögen Philipp dem Guten und Karl dem Kühnen von Burgund. In dieser Zeit war Rötteln auch ein Hort der Kunst und der Gelehrsamkeit.

Während des Dreißigjährigen Krieges wurde die Burg 1638 durch Herzog Bernhard von Weimar, dem Heerführer der schwedisch-französischen Truppen eingenommen und dabei wohl beschädigt. Im sogenannten Holländischen Krieg zwischen Habsburgern und Bourbonen brannte die Burg 1678 ab. Die endgültige Zerstörung erfolgte im Jahr 1689. Die zunehmend in Verfall geratene Burg wird seit 1926 durch den Röttelnbund betreut, der auch unsere Grabung unterstützte.

Die Burg Rötteln ist seit dem 1 9. Jahrhundert vom Schutt befreit und sukzessive saniert worden. Erst seit wenigen Jahrzehnten gehen diese Arbeiten mit einer wissenschaftlichen Dokumentation des Baubestandes einher. Die Ruine zeigt heute zahlreiche Bauten, etliche nur unzureichend erforschte Bauphasen und die Spuren vieler Sanierungen und Rekonstruktionen. Die zeitliche Abfolge und Datierung einiger Bauelemente ist noch nicht geklärt, was auch bei einer Tagung zur Geschichte der Burg im Jahr 2019 festgestellt wurde.

9. Jahrhundert vom Schutt befreit und sukzessive saniert worden. Erst seit wenigen Jahrzehnten gehen diese Arbeiten mit einer wissenschaftlichen Dokumentation des Baubestandes einher. Die Ruine zeigt heute zahlreiche Bauten, etliche nur unzureichend erforschte Bauphasen und die Spuren vieler Sanierungen und Rekonstruktionen. Die zeitliche Abfolge und Datierung einiger Bauelemente ist noch nicht geklärt, was auch bei einer Tagung zur Geschichte der Burg im Jahr 2019 festgestellt wurde.

Obwohl die Ruine Rötteln eines der markantesten Denkmale im Dreiländereck am südlichen Oberrhein ist, wurde auf der nach dem Heidelberger Schloss größten Burg Badens bislang noch keine moderne Plangrabung durchgeführt. Unsere Grabung - die erste Forschungsgrabung an einer Burg im Regierungsbezirk Freiburg seit 19 Jahren (!) - soll einige der offenen baugeschichtlichen Fragen beantworten.

Zur Klärung der Befundlage wurde im Februar 2023 durch Harald von der Osten-Woldenburg und Natalie Pickartz eine Bodenradaruntersuchung durchgeführt. Erste, als Baustrukturen zu deutende Anomalien, konnte dabei erkannt werden.

In den sechs Grabungsschnitten an relevanten Stellen der Oberburg sowie bei Geländebegehungen wurde bereits in geringer Tiefe ein überraschend breites Spektrum an Fundmaterial geborgen, das teilweise in das 12. Jahrhundert zurückreicht, in der Hauptmasse jedoch in das Hoch- bis Spätmittelalter datiert.

Zahlreiche, bislang unbekannte hochmittelalterliche Baustrukturen der Oberburg Rötteln traten zutage, die ein neues Licht auf die ursprüngliche Gestalt der Burg werfen.

Die früheste Baustruktur aus dem späten 12. Jahrhundert bildet eine 1,6 m starke, aus dem lokalen Kalkstein errichtete Ringmauer, welche die höchste Stelle des Berges umschloss. Im Süden lag der ältere Bergfried. Offenbar befand sich der Zugang in die ursprüngliche Burg an anderer Stelle als heute. Innerhalb der Ringmauer muss sich ein herrschaftlicher Wohnbau befunden haben, der zu Beginn des 13. Jahrhunderts niedergelegt worden ist. An seiner Stelle entstand unter anderem ein zweiter, aus der Achse der Vorbebauung gedrehte Bergfried.

Noch sind viele Fragen offen. Man darf jedoch gespannt sein, wie sich die frühe Bauentwicklung der Burg Rötteln nach der Auswertung von Funden und Befunden unserer Grabung in der Zusammenschau mit der baugefügekundlichen Dokumentation des aufgehenden Mauerwerks darstellt. Die Auswertung wird, zusammen mit den Ergebnissen der von unserem französischen Kollegen Jacky Koch parallel dazu durchgeführten Ausgrabungen auf der Oedenburg nahe der Hochkönigsburg, im Jahr 2024 mit einer Ausstellung auf Wanderschaft gehen. Eines kann jedoch schon jetzt festgestellt werden: Für die Grabungsteilnehmer war es eine schöne Zeit mit einer stets guten Stimmung. Neben den lehrreichen Einblicken in archäologische Arbeitsweisen konnten über Grenzen hinweg zahlreiche neue Freundschaften geschlossen werden.

Herzlichen Dank an den Röttelnbund e.V. Haagen für die großartige Unterstützung.

Literatur:

Heiko Wagner, Theiss Burgenführer Oberrhein - 66 Burgen von Basel bis Karlsruhe (Stuttgart 2003), S. 114-117.

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (Hrsg.), Burg Rötteln - Herrschaft zwischen Basel und Frankreich (Neulingen 2020).

Sven Schomann, Haagen (Lörrach, LÖ) Burg Rötteln. In: Alfons Zettler/Thomas Zotz (Hrsg.), Die Burgen im mittelalterlichen Breisgau II Südlicher Teil Halbband A-K (Ostfildern 2009), S. 220-243.

Christian Ottersbach/Heiko Wagner/Jörg Wöllper, Festungen in Baden-Württemberg (Regensburg 2014), S. 185-190.

www.ebidat.de (Burgendatenbank des Europäischen Burgeninstituts der Deutschen Burgenvereinigung)

Fotos:

Luftbild der Burgruine Rötteln bei Lörrach-Haagen im Juli 2023, Hans-Jürgen van Akkeren.

Grabungsschnitt 1 in der Oberburg.

Grabungsschnitt 2 in der Vorburg.

Grabungsschnitt 3 in der Oberburg.

Grabungsschnitt 3 in der Oberburg. Befund: Linker Teil eines Pferdekiefers.

Film: Juli 2023 von Hans-Jürgen van Akkeren, ehrenamtlich Beauftragter der Archäologischen Denkmalpflege BW (https://youtu.be/snoEkJkXbeo).

Musik: "Castle of Dreams" by Alon Ohana.