Tennenbach

- Details

- Hauptkategorie: Themen

- Klöster & Kirchen

- Zugriffe: 16929

Kloster Tennenbach

Das ehemalige Kloster Tennenbach befand sich zwischen Sexau und Freiamt im heutigen Landkreis Emmendingen. Von dem ehemaligen Kloster ist bis auf einen Rest, dem Chor der Sichenhauskapelle und einem Gasthaus nichts mehr erhalten.

| Jahr | Ereignis |

| 1158/61 | Gründung des Klosters Tennenach Porta Coeli („Himmelspforte“). (Gründungsnotiz Tennenbacher Güterbuch Spalte 1111) |

| Zugehörigkeit: Zisterzienser. |

|

| 1210-26 | Graf Berthold von Urach, ein Enkel des letzten Zähringerherzogs, ist Abt des Klosters Tennenbach und ließ die große romanische Klosterkirche vollenden [7]. |

| 1291 | Das Kloster erhält durch Graf Egon von Fürstenberg-Freiburg das Freiburger Bürgerrecht [7]. |

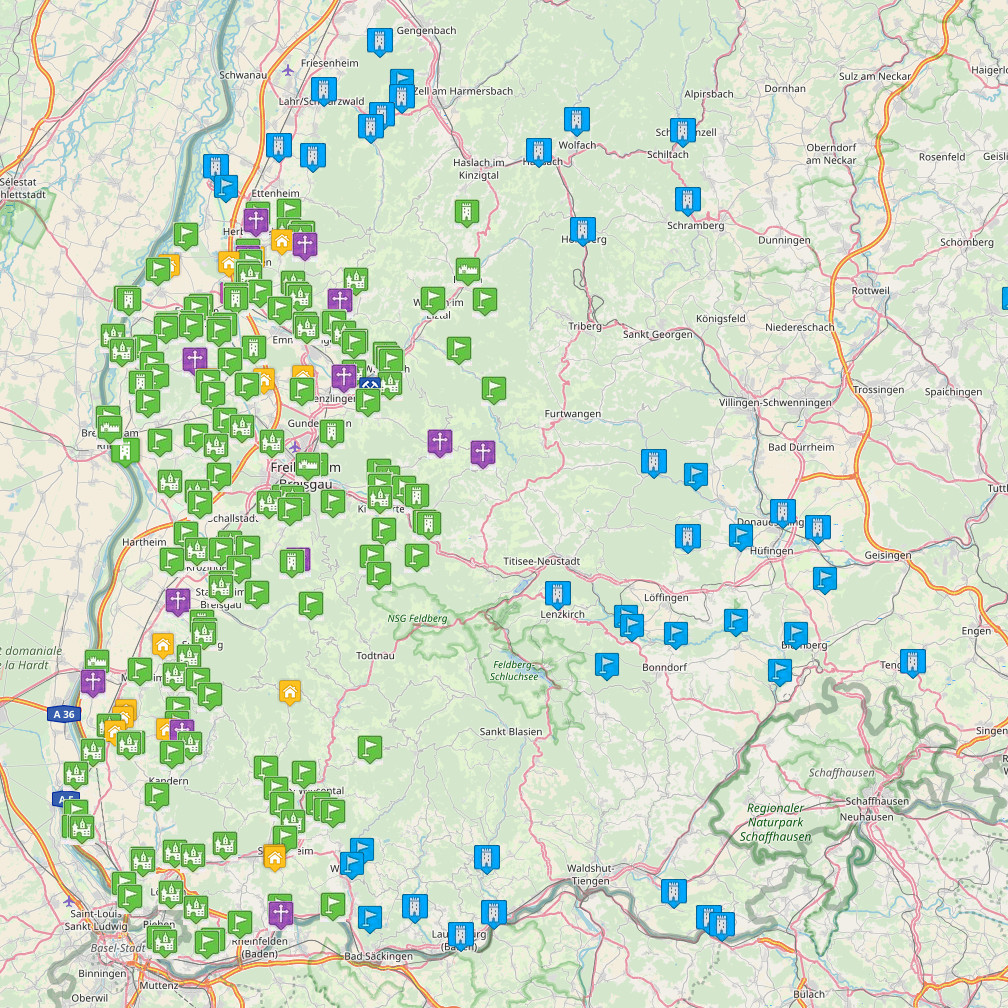

| 1300 | Um das Jahr 1300 befanden sich in verschiedenen Gemeinden (Freiburg, Breisach, Emmendingen, Endingen, Ettenheim, Kenzingen, Neuenburg und Staufen) Niederlassungen des Klosters [7]. |

| 1310 | Das Kloster erlangt in Villingen das Bürgerrecht [7]. |

| 1337 | Iohannis advocatus de Höhingen (TG, S. 398) wird als Schenker urkundlich bezeugt. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hierbei um Johann von Ortenberg, der durch Markgraf Heinrich V. von Hachberg auf der Burg Höhingen als Vogt eingesetzt war [8]. |

| 1368 | Österreich als Rechtsnachfolger der Grafen von Freiburg, wiederrief ( Kaiser Karl IV.) 1368 die Verleihung der Vogtei Tennenbach an den Markgrafen Otto von Hachberg, weil die Vogtei ein Zubehör der Grafschaft Freiburg war. Die Vogtei verblieb jedoch bei den Markgrafen, da sich weder der Kaiser, noch die Habsburger durchsetzten konnten (7). |

| 1406 | Dem letzten Markgrafen von Hachberg werden 1406 durch König Ruprecht von der Pfalz die Vogteirechte verliehen [7]. |

| 1444 | Das Ende der Blütezeit. 1444 wird das Kloster durch die umherziehenden Armagnaken geplündert [7]. |

| 1525 | Das Kloster wird im Bauernkrieg bis auf die Kirche zerstört. Die Mönche flüchten in die Schweiz und kehren erst nach 30 Jahren wieder zurück [7]. |

| 1632-47 | Die Mönche müssen wieder das Kloster verlassen und flüchten erst nach Freiburg und danach teilweise ins Kloster Friedenweiler auf der Baar und in die Festung Breisach [7]. |

| 1723 | Das Kloster wird bis auf die Kirche durch Brände zerstört. Das Kloster wird nach der Zerstörung wieder aufgebaut [7]. |

| 1782 | Das Kloster sollte durch Absprache zwischen Kaiser Josef II. und dem Markgrafen Karl Friedrich von Baden aufgelöst werden. Eine Reise des Abtes nach Wien konnte dies jedoch verhindern [7]. |

| 1806 | Das Kloster wird aufgelöst, die Klostergebäude wurden einige Jahre später auf Abbruch versteigert. |

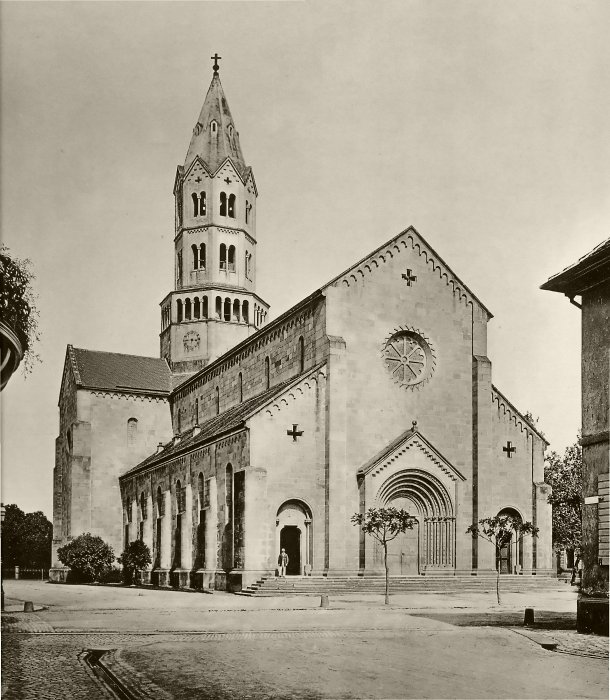

| 1829 | Die alte Klosterkirche wurde auf Anregung des Großherzogs Ludwig von Baden abgetragen und als evangelische Ludwigskirche in Freiburg in veränderter Form wieder aufgebaut [7]. |

| Literaturhinweise: | Neue Forschungen zum Kloster Tennenbach. Alemannisches Jahrbuch 2021/2022 (Jahrgang 69/70) |

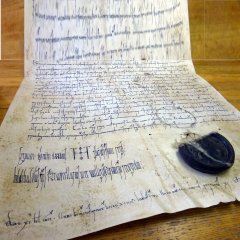

| Tennenbacher Güterbuch - Deutsche Digitale Bibliothek: Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe, 66 Nr. 8553 |

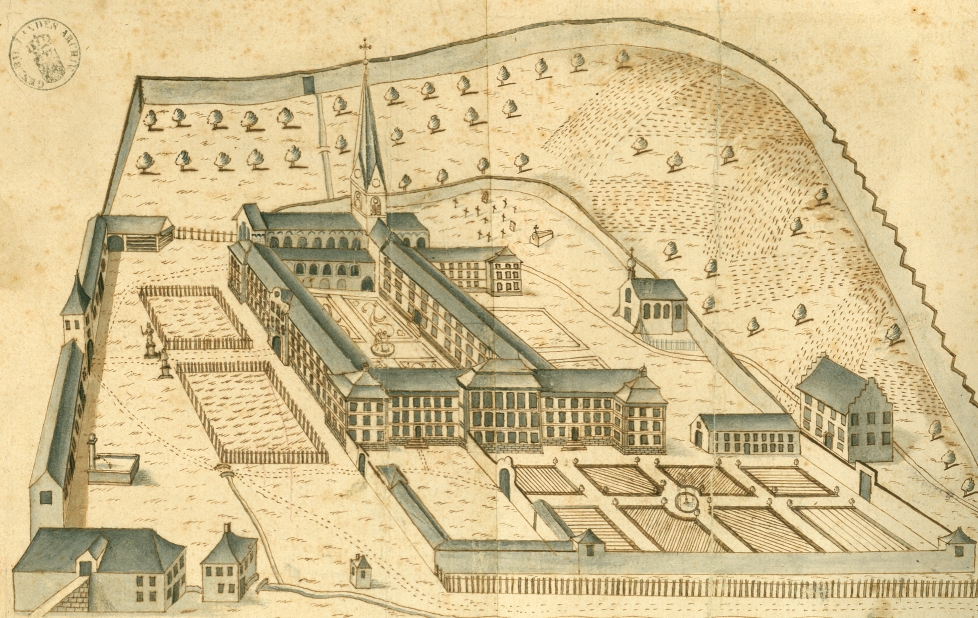

| Kloster Tennenbach, im Hintergrund die Klosterkirche. | Das Foto von 1890 zeigt die Ludwigskirche in Freiburg. Sie wurde am 27.11.1944 gegen 20.05 Uhr durch alleierte Bomber zerstört. |

|

Link: https://youtu.be/Fuzj1QoOOi0 |

Bodenkundlich-sedimentologische Untersuchung der ehemaligen Fischweiher in Tennenbach Link: https://youtu.be/uDWPqPrFQJ4 |

|

|

Fotogrammmetrie - Innenraum der Kapelle Tennenbach Link: https://youtu.be/oe6B86Estww |

1. "Kenzingen - Der kurze Weg durch die lange Geschichte" (S. 123), Herausgegeben durch den "Heimat- und Verkehrsverein e.V." Kenzingen, 1989

2. Forschungsarbeit "Das Zisterzienserkloster Tennenbach im mittelalterlichen Breisgau" von Philipp F. Rupf 2004.

3. Die Urkunde von 1184 aus Schöpflin Alsatia Diplomatica 1772, http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN507078470&DMDID=DMDLOG_0009&LOGID=LOG_0009&PHYSID=PHYS_0292

4.1) GEORGES ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch 1879, 7. Auflage Band 1, Seite 1208: comes, der Mitgänger, der Begleiter, einer aus dem Gefolge.

4.2) "Kirchenlateinisches Wörterbuch", Albert Sleumer 1926, S.222, comes: Begleiter, Gefährte, Genosse, 2. pl. das Gefolge, Hofstaat eines Fürsten. 3. als Titel: Graf; comes stabuil: Oberstallmeister.

4.3)"Kirchenlateinisches Wörterbuch", Albert Sleumer 1926, S. 553, novo: 1 erneuern, verändern. 1. novum castrum: new castle, neue burg

5. RI IV,2,3 n. 1938, in: Regesta Imperii Online, URI: http://www.regesta-imperii.de/id/1171-09-00_1_0_4_2_3_163_1938 (Abgerufen am 09.11.2012).

Zeugen: Heinrich, Kanzler des kaiserlichen Hofes, Landgraf Ludwig von Thüringen, die Grafen Heinrich von Diez und Theobald von Lechsgemünd, Burggraf Konrad von Nürnberg, Burchard von Üsenberg und Werner von Bolanden

6. RI IV,2,4 n. 2718, in: Regesta Imperii Online, URI: http://www.regesta-imperii.de/id/1183-06-25_3_0_4_2_4_139_2718 (Abgerufen am 09.11.2012).

Zeugen: Hermann von Konstanz, Kanzler Gottfried, Bischof Bertram von Metz, die Herzöge Friedrich von Schwaben und Otto von Bayern, die Grafen Ludwig von Pfirt und Hermann von Frohburg, Graf Werner von Homberg und sein Bruder Friedrich und Burchard von Üsenberg

7. Das Tennenbacher Güterbuch, Kohlhammer Verlag Stuttgart 1969. S.453

8. Alfons Zettler, Thomas Zotz (Hrsg.): Die Burgen im mittelalterlichen Breisgau. Halbband 1: A – K. Nördlicher Teil. (Archäologie und Geschichte. Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in Südwestdeutschland, Band 14). Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2003, ISBN 3-7995-7364-X, S. 134–140.