Burgen im mittelalterlichen Breisgau

Veranstalung 20.11.2025: Ihr Weg als erfolgreicher Denkmalretter

- Pressemitteilungen

- Presse 2025

- Zugriffe: 630

Rettungsgrabung im Areal der neuen Oberfinanzschule Freiburg

- Pressemitteilungen

- Presse 2025

- Zugriffe: 371

Rettungsgrabung im Areal der neuen Oberfinanzschule Freiburg. Einblicke in mittelalterliche Stadtplanung ermöglicht

Nördlich der Freiburger Altstadt soll ein mit einer Tiefgarage ausgestatteter Neubau der Oberfinanzschule errichtet werden. Seit Ende März führt ein archäologischer Dienstleister unter fachlicher Begleitung des Landesamts für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart an dieser Stelle eine archäologische Rettungsgrabung durch.

Dienstag, 02.09.2025. LAD Baden-Württemberg.

Bild 1: Detail Ziegelgasse – LAD/Firma E&B excav

Im rund 4.000 Quadratmeter großen Areal in der Albertstraße/Habsburgerstraße nördlich der Freiburger Altstadt soll ein Neubau der Oberfinanzschule mit Tiefgarage errichtet werden. Das Areal liegt in der so genannten „Neuburg“, der ersten mittelalterlichen Stadterweiterung Freiburgs, die ab 1240 angelegt wurde und im Rahmen des Festungsbaus ab 1677 niedergelegt wurde. Da mit archäologischen Funden zu rechnen ist, werden seit Ende März 2025 sogenannte Rettungsgrabungen durchgeführt – fachlich begleitet vom Landesamt für Denkmalpflege (LAD) Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Stuttgart.

Der zuständige Archäologe des LAD, Dr. Bertram Jenisch, berichtete: „Trotz der Überbauung durch das im 2. Weltkrieg zerstörte Universitätsklinikum haben sich die Laufhorizonte des frühen 13. Jahrhunderts weitgehend erhalten. Die Ausgrabung ermöglicht somit einen großflächigen Einblick in die im Mittelalter planmäßig angelegte Vorstadt Freiburgs“. Unter einem Laufhorizont, auch Gehhorizont genannt, wird in der Archäologie eine Grabungsschicht von Überresten einer Kultur verstanden, die als Laufoberfläche den früher lebenden Menschen diente.

Ziegelgasse entdeckt

Dr. Jenisch zufolge sei eine kleine Sensation schon die Lokalisierung des Straßenkörpers der Ziegelgasse: „Mittelalterliche Straßen sind in der Regel ortskonstant und daher durch moderne Straßenkörper sowie Versorgungsleitungen nachhaltig gestört. Aufgrund des veränderten Parzellenzuschnitts hat sich diese Straße jedoch erhalten“, so Jenisch. Zu beiden Seiten reihen sich die unterkellerten Steinbauten der hier einst wohnhaften Handwerker. Die bisher untersuchten Häuser unterscheiden sich deutlich von den Hausformen in der Innenstadt: „Sie sind weit weniger repräsentativ, haben keine zweigeschossigen Keller und sind für die Bedürfnisse ihrer Bewohner ausgerichtet“, erläuterte der Archäologe.

Laut Jenisch belegen die archäologischen Befunde, dass man im Zuge der Gründung der Neuburg unter Graf Konrad von Freiburg kurz nach 1240 sehr planmäßig vorgegangen ist. Zunächst wurde offenbar das Straßennetz festgelegt. Parallel dazu wurde mittels einer durchlaufenden Parzellenmauer ein „Gewerbegebiet“ abgegrenzt, die sogenannte „Allmend“. Der Raum zwischen Straße und Parzellenmauer wurde untergliedert und von den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern bebaut. Die Gewerbeeinrichtungen und Öfen erstellte man – vermutlich aus Gründen des Brandschutzes – in der 42 Meter (130 Schuh) breiten Allmend.

Erstmals wurden im Zuge der Rettungsgrabung in Freiburg Töpferöfen zur Produktion der vor Ort verwendeten Keramik des 13. und 14. Jahrhunderts erfasst. „Einer der hier tätigen Handwerker hat sich im frühen 14. Jahrhundert offenbar auf die Produktion von Spielzeug aus Ton spezialisiert“, berichtete Dr. Jenisch. In einem Ofen fanden sich demnach zahlreiche Bruchstücke von kleinen Tonfigürchen: Frauen mit Kopfputz, Männer mit Hut und Tierfiguren.

Hintergrundinformationen:

Der Großteil der im Land durchgeführten archäologischen Untersuchungen sind sogenannte Rettungsgrabungen. Im Gegensatz zu Forschungsgrabungen, bei denen in der Regel ausreichend Zeit für die Freilegung und Dokumentation der Befunde zur Verfügung steht, müssen Rettungsgrabungen teils unter erheblichem Zeitdruck stattfinden.

Rettungsgrabungen werden im Vorfeld von Baumaßnahmen dann nötig, wenn aus Gründen der Zumutbarkeit keine Erhaltung der archäologischen Fundstelle gefordert werden kann. Dabei reicht die Bandbreite von kleinen Einzelbaumaßnahmen bis hin zu großen Bau- und Infrastrukturmaßnahmen, wie Erschließung von Gewerbegebieten, Fernstraßenbau oder Pipelinetrassierungen.

Quelle: Pressestelle Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg

Bild 2: Übersicht über die Rettungsgrabung – LAD/Firma E&B excav

Bild 3: Tonfigürchen – LAD-RPS/Jenisch

"Kleine Sensation": Archäologen finden mittelalterliches Spielzeug in Freiburg

Haben Kinder im Mittelalter mit kleinen Tonfigürchen gespielt? Archäologen haben in Freiburg tatsächlich eine mittelalterliche Spielzeug-Produktionsstätte entdeckt. Und noch mehr.

Quelle: SWR

Wintersemester 2025/26 - Alemannisches Institut Freiburg i.Br. e.V.

- Veranstaltungen

- Zugriffe: 441

Wintersemester 2025/2026

Alemannisches Institut Freiburg i.Br. e.V.

Das neue Programm ist da. In diesem Winterhalbjahr gibt es gleich zwei Vortragsreihen, die sich mit Themen aus Freiburg und Südbaden befassen. Unsere beliebte Reihe „Auf Jahr und Tag“ geht in die siebte Runde und beschäftigt sich diesmal mit besonderen Orten in Freiburg vom 19. bis ins 21. Jahrhundert. Die zweite Vortragsreihe in unserem Programm begleitet die Ausstellung „Ebringen 1825 – Beginn der archäologischen Forschung in Südbaden“, die im Basler Hof und im Ebringer Rathaus zu sehen sein wird.

Daneben gibt es wieder spannende Institutsgespräche zur Literatur im Bodenseeraum im Spätmittelalter, zu Urkundenfälschung und zur Uhrenindustrie in der Frühen Neuzeit sowie zwei Exkursionen. Unsere Sektion in Tübingen befasst sich mit der Altwegeforschung zwischen Archäologie und Geschichtswissenschaften.

Wir hoffen, dass wir mit unserer Mischung aus Vorträgen und Exkursionen wieder Ihre Interessen treffen. Das Programm (PDF im Anhang) dürfen Sie gerne an andere Interessierte weitergeben.

Ein großer Teil unserer Veranstaltungen ist für Sie kostenlos. Das ist uns auch wichtig, denn der Zugang zu Bildung soll niederschwellig bleiben. Dennoch benötigen wir für die Realisierung unserer Projekte Geld. Wenn Sie unsere Veranstaltungen schätzen, freuen wir uns über jede kleine oder große Unterstützung. Die Kontoverbindung finden Sie im Anhang.

Flyer: Semesterprogramm_Winter-2025.pdf

Mit besten Grüßen

Dr. R. Johanna Regnath

Alemannisches Institut Freiburg i.Br. e.V.

Bertoldstr. 45

79098 Freiburg

Tel. 0761-15 06 75-70

www.alemannisches-institut.de

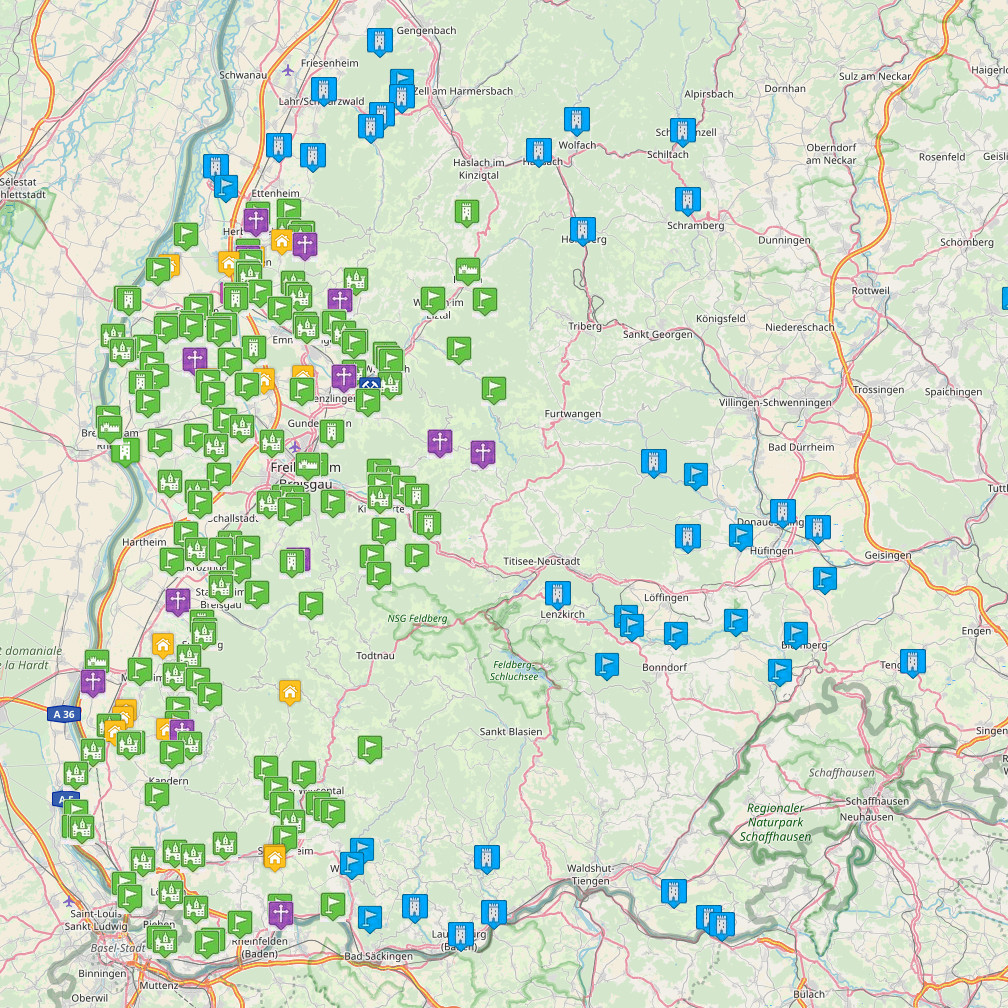

Archäologische Sensation in Kenzingen: Mittelalterliches Stadtbächle und historische Baureste im Bereich des ehemaligen Franziskanerklosters entdeckt

- Pressemitteilungen

- Presse 2025

- Zugriffe: 1230

Archäologische Sensation in Kenzingen: Mittelalterliches Stadtbächle und historische Baureste im Bereich des ehemaligen Franziskanerklosters entdeckt

Der Neubau des Franziskanerklosters (1659–1662) überformte einst das alte Stadtquartier.

Abb 01: Kenzingen, Eisenbahnstraße 20.

Gesamtfläche der Ausgrabung (Drohnenaufnahme E&B excav).

Kenzingen, Juli 2025 – Im Rahmen der geplanten Sanierung und Erweiterung des AWO-Pflegeheims an der Eisenbahnstraße in Kenzingen wurde eine archäologische Rettungsgrabung erforderlich. Die von der Grabungsfirma E&B excav durchgeführte Untersuchung, die mit Unterbrechungen Ende März begann und am 30. Juni abgeschlossen wurde, brachte eine Reihe bedeutender Funde ans Licht – darunter ein mittelalterliches Stadtbächle sowie bislang unbekannte Baustrukturen, die neue Einblicke in die Stadtentwicklung Kenzingens ermöglichen.

Im rückwärtigen Bereich des ehemaligen Franziskanerklosters, dem heutigen Franziskanergarten der AWO, wurde ein überdeckter Wasserkanal freigelegt. Dabei handelt es sich um einen bislang unbekannten Abschnitt des historischen Stadtbachsystems. Der Befund belegt erstmals eindeutig, dass nicht nur die Hauptstraßen, sondern auch die heute verkürzten Nebengassen – wie Goldgasse und Spitalgasse – bis zum Stadtgraben im Westen führten und an das innerstädtische Wassernetz angeschlossen waren.

„Mit dem freigelegten Bächle im Franziskanergarten haben wir den bislang überzeugendsten Beweis dafür, dass auch die damaligen Nebengassen Teil des mittelalterlichen Wasserleitungssystems waren“, erklärt Hans-Jürgen van Akkeren, ehrenamtlicher Beauftragter der Archäologischen Denkmalpflege Baden-Württemberg. „Diese Entdeckung ist ein Glücksfall für die Stadtgeschichtsforschung.“

Weitere bedeutende Funde umfassen Reste gewerblicher Nutzung aus dem 14. Jahrhundert, darunter eine Schmiedeesse – eine spezielle Feuerstelle zum Erhitzen von Metall. Diese Hinweise bestätigen, dass der heutige Klostergarten einst durch Handwerksnutzung geprägt war und das Bächle ein funktionaler Bestandteil dieser Infrastruktur war.

Auch historisch bedeutsame Baustrukturen konnten identifiziert werden: An der Südseite des heutigen AWO-Hauptgebäudes – dem heutigen Zugang zum ehemaligen Kreuzgang – stießen die Archäolog:innen auf Reste der Grundmauern der im Jahr 1499 errichteten Sankt-Anna-Kapelle. Sie befand sich einst unmittelbar angrenzend an die heutige Eisenbahnstraße und war Teil des religiösen Lebens in der spätmittelalterlichen Stadt.

Das Franziskanerkloster selbst wurde nach dem Dreißigjährigen Krieg in den Jahren 1659 bis 1662 im nordwestlichen Teil der Altstadt errichtet. Die archäologischen Untersuchungen zeigen, dass dieser Bereich bereits zwischen 1300 und 1350 städtisch bebaut war – mit Strukturen, die dem sogenannten Tennenbacher Hof zugeordnet werden. Die Klostergründung überformte diese älteren Nutzungen vollständig, sodass viele der mittelalterlichen Spuren erst jetzt durch die Grabung wieder sichtbar gemacht werden konnten.

Die Entdeckungen zeigen eindrucksvoll, wie tiefgreifend die frühneuzeitlichen Umgestaltungen die mittelalterliche Stadtstruktur veränderten – und wie viele historische Informationen bis heute im Boden verborgen liegen. Die Stadt Kenzingen und die AWO zeigen sich erfreut über die wertvollen Erkenntnisse. Eine wissenschaftliche Auswertung der Funde ist in Planung.

Abb 04: Kenzingen, Eisenbahnstraße 20.

Teilstück des spätmittelalterlichen Stadtbachs, teilweise mit Platten abgedeckt (Drohnenaufnahme E&B excav).

Abb 05: Grabungsplan der Archäologischen Grabungsfirma E&B excav.

Abb 06: Grabungsfläche im heutigen Franziskanergarten.

Die Goldgasse und Spitalstraße führten vor der Errichtung des Klosters (1659-62) bis an den Stadtgraben

Abb07: Kenzingen, Eisenbahnstraße 20. Grabungsfläche im heutigen Franziskanergarten des ehemaligen

Franziskanerklosters in Kenzingen (Heute AWO). Unter der Baggerschaufel Teilstück des spätmittelalterlichen Stadtbachs.